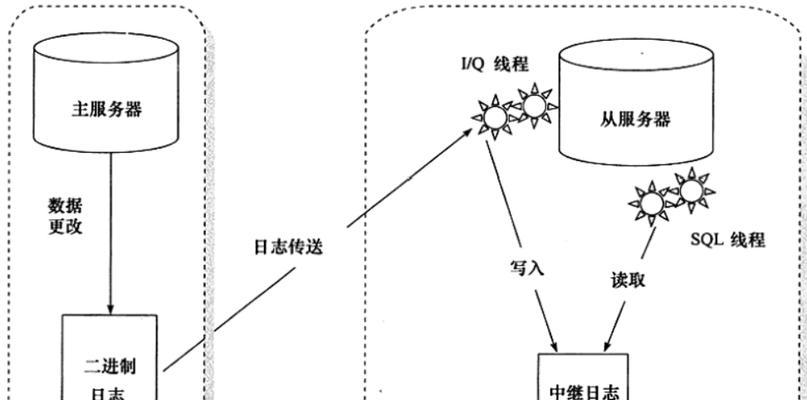

中继服务器与应用服务器的角色与区别

中继服务器主要是用于数据中转和安全隔离,它处于两个不同网络之间,能够根据既定的规则进行数据包的转发和过滤。这在网络安全中起到了重要作用,例如在内部网络和外部网络之间建立一道屏障,以防止未授权访问。

应用服务器则是运行应用程序的平台,它直接向用户提供服务,如网站、邮件服务、数据库服务等。它处理应用逻辑,与数据库交互,并为客户端提供数据处理结果。

核心关键词密度控制:

中继服务器与应用服务器之间的主要区别在于它们在网络架构中的功能和定位。前者重在数据传输与安全防护,而后者则侧重于应用程序的运行与用户服务提供。

中继服务器与应用服务器的协同工作原理

中继服务器和应用服务器虽然各司其职,但在实际的网络环境中,它们需要紧密协作以确保网络服务的顺畅运行。以下是它们如何协同工作的详细步骤:

步骤一:请求的接入

当用户发起一个服务请求时,首先接触到的是中继服务器。中继服务器根据预设的策略决定是否允许该请求进一步传入内部网络。

关键词密度优化:

在这一过程中,中继服务器既确保了数据的安全性,又保障了应用服务器不会被恶意攻击或不必要的流量所影响。

步骤二:请求的过滤与转发

经过中继服务器的初步筛选后,合法请求会被转发到应用服务器。应用服务器接收到请求后,处理应用程序所需的相关逻辑,并生成响应数据。

步骤三:数据的回传

应用服务器处理完毕后,响应数据会被送回中继服务器。中继服务器此时负责将这些数据安全地传回给客户端。

关键词密度优化:

在整个过程中,中继服务器的稳定性和安全性是保证网络通信顺畅的关键因素。同时,应用服务器的性能直接决定了用户请求的响应时间。

深度指导与实用技巧

为了确保中继服务器和应用服务器之间的高效协同工作,以下是一些深度指导和实用技巧:

1.中继服务器的配置:确保中继服务器的安全策略和路由规则正确无误,防止非法数据包的进入,并优化转发机制以减少延迟。

2.应用服务器的性能监控:定期检查应用服务器的性能指标,如CPU、内存使用率,确保它能够高效地处理请求。

3.故障隔离与容错设计:为中继服务器和应用服务器设计故障隔离机制,以应对可能的网络攻击或硬件故障,确保业务连续性。

多角度拓展内容

在了解了中继服务器与应用服务器的工作原理及其协同方式后,我们可以从不同的角度进一步拓展相关知识:

1.安全角度:探讨中继服务器在防止DDoS攻击和提升网络安全性方面的作用。

2.性能优化:研究应用服务器在处理高并发请求时的性能优化方法。

3.架构设计:分析如何设计合理的网络架构来平衡中继服务器与应用服务器之间的负载和安全性。

用户体验导向

在整个探讨过程中,我们始终以用户的视角出发,关注如何通过中继服务器和应用服务器的有效协同来提升网络服务的效率和安全性。我们提供的每一步指导,每一个技巧,都是为了帮助读者更好地理解和应用这些网络组件,以实现更优质的网络服务体验。

结语

通过以上内容,我们可以清楚地看到中继服务器与应用服务器之间的区别,以及它们是如何通过精确的协同工作来构建一个高效、安全的网络服务架构。理解这一点,对于任何希望优化自己网络基础设施的组织来说,都是至关重要的。